版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中国校园文化建设网

教育奠基中国 庆祝中华人民共和国成立60周年

1956 扫盲教育

原教育部成人教育司退休干部 李吉元

制图:张劲松

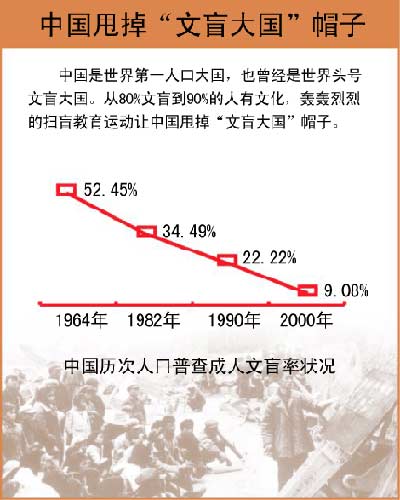

新中国成立时,全国6亿人口中80%是文盲,农村的文盲率更是高达95%以上,有的地方甚至十里八村也找不出一个识文断字的人。中国人民在政治上翻了身,但如果不识字,做睁眼瞎,就不能在文化上翻身。要改变6亿人口中有4亿多文盲的现状,首先要做的工作就是扫盲。为此,毛泽东下定决心要迅速改变这一面貌。他在新中国建立初期,先后部署掀起扫盲高潮,并取得了巨大成效。

1955年,随着对农业、手工业和资本主义工商业社会主义改造的深入,扫盲教育工作再次被提到重要地位。当年9月,毛主席看到《山东莒南县高家柳沟村青年团支部创办记工学习班的经验》,十分欣喜地说:“这个经验应当普遍推行。”

山东省莒南县高家柳沟村是一个仅有300多户农家的小山村。解放初期,全村只有9个人识字。合作社找到其中7人作为记账员。可他们识字不多,许多社员的名字、农具、肥料都写不上来。他们只好用画圈、画杠代替,时间久了,圈圈、杠杠满天飞,成了一笔糊涂账。

看到这种情况,高家柳沟团支部向合作社提出要组织社员学文化,解决记账问题。团支部决定首先要从写社员的名字学起,然后再学各种农活、农具的名字。初春时,社员忙着春耕和送粪,他们就学“春耕”和“送粪”两个词。为了防止回生,每天晚上学员们都集中起来学习,白天劳动间隙,识字班还办到了田间地头。经过两个半月的学习,参加学习的115名青年中有19个能当记账员,92人能记自己的工账。

根据毛主席的批示,我和人教社的几位同志来到河北省农村实地考察,打算根据当地的实际情况编写一套新的扫盲教材。当时,在政府领导下,全国各地的扫盲工作如火如荼地开展起来。记得当时我们的新教材还没出炉,全国各省、市、县,甚至村都编起了结合当地实际情况的新扫盲教材。

在扫盲运动中,人民群众还创造出很多很好的教学形式。当时,工矿企业采取“长班短班结合、集中分散结合、脱产业余结合、自学辅导结合”等形式,农村采取了“农闲多学、农忙少学、大忙放学、忙后复学”等形式,做到了“学习方法大家找,怎么方便怎么好。安排活茬挤时间,能学多少学多少”。到1957年上半年,全国原有文盲中已有2200万人脱盲,并已有160万人达到高小和初中毕业文化程度。广大的工人和农民学习文化后,生活和生产方面都发生很大的变化。许多学员在扫盲的基础上,进一步学习文化技术,成为社会主义建设事业的骨干。

为了加强对扫除文盲工作的具体领导,早在1952年11月5日,中央人民政府委员会第19次会议就通过决议,成立中央扫除文盲工作委员会。1956年3月15日,全国扫除文盲协会成立。

1956年,新中国扫盲工作进入了高潮,中共中央、国务院《扫除文盲的决定》的发布将扫盲工作提高到了空前的高度,第一次把扫盲作为国家发展大计。

本报记者 梁杰 整理

□链接

中共中央、国务院发布《扫除文盲的决定》

1956年3月29日,中共中央、国务院发布《扫除文盲的决定》。《决定》指出,在全国范围内积极地有计划地有步骤地扫除文盲,使广大劳动人民摆脱文盲状态。

《决定》制定了扫盲的原则、对象、标准和目标。《决定》指出,从1956年开始,在工农群众中大力开展识字教育。要求各地按照当地的情况,在5年或7年内基本上扫除文盲。识字教育必须贯彻执行“联系实际,学以致用”的原则。农村识字标准是1500字,能够大体上看懂浅近通俗的报刊,能记简单的账,写简单的便条,会做简单的珠算;工人识字标准是2000字左右。机关、厂矿企业、农业和手工业生产合作社、城市街道都应该积极举办识字教育,大力地组织工农干部、工农群众、城市居民中的文盲参加学习。要保证参加识字的人至少每年有240小时的学习时间。

上一篇: 教育回望:1957年 毛泽东看望留学生

下一篇: 教育回望:1952年—1956年 学校德育走向正规

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright © 2008 zjjr.com Inc. All rights reserved. | 家长学院 版权所有